ご由緒

1290年(正応3年)、宗祖 親鸞聖人の法脈を継承する如導上人が、仏法興隆のため現在の福井市大町の地に一宇を建立。寺号を専修寺(せんじゅじ)と称しました。開基である如導上人は、親鸞聖人の御教えによる教化伝道に尽力され、当時、北陸一円で教団は大いに栄えました。

如導上人のご入滅後、上人の高弟であった道性上人が證誠寺を、如覚上人が誠照寺(共に鯖江市)をそれぞれに建立。大町にあった専修寺は、1435年(永享7年)、第五代 浄一上人の時に中野の地(福井市)に移され、専照寺と改称しました。今では公称「福井本山」ですが、一方で「中野本山」として親しまれているのは、このことに由来します。

当時、専照寺と證誠寺、誠照寺の三つの寺を「三門徒」と言いました。「三門徒」と称する意味は2つありました。一つは、如導上人が親鸞聖人の教えを説き広める方法として和讃(親鸞作)と念仏をうたい詠ませていたことが「讃門徒」と称されていたこと。そして、三つの寺の法脈が元は一つでありつつ、三つの教団として相成っていることから「三門徒衆」と称されたことが起源として伝わっています。

現在では、毫攝寺を含めた四つの福井県内の本山で、越前四箇本山と呼ばれています。

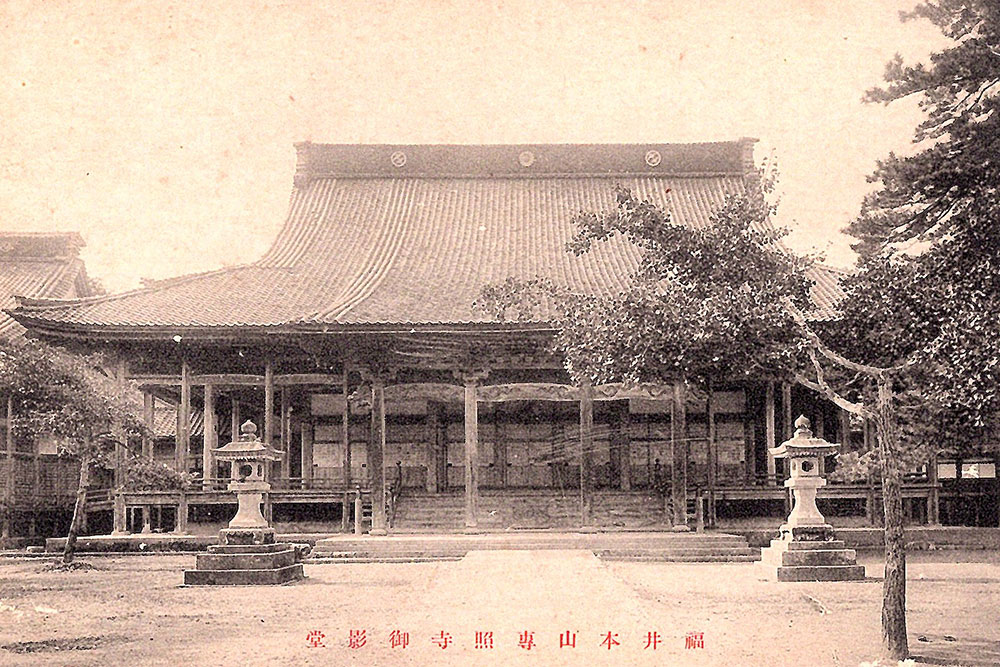

1724年(享保9年)に現在地に移りましたが、1837年(天保8年)には大火により御影堂や阿弥陀堂、諸伽藍を焼失しました。その後、復興を遂げるものの、1948年(昭和23年)の福井大震災により現在の御影堂以外、すべてが倒壊しました。

第二十九代 顕如上人の時に、2011年(平成23年)、宗祖親鸞聖人の七百五十回御遠忌法要を勝縁として、御対面所などの本山施設が改築されました。